ピチカートファイブが昨年新譜を出していたというのを見かけたので、それならとサブスクリプションを探ってみたら、嬉しいことにラインアップされていました。

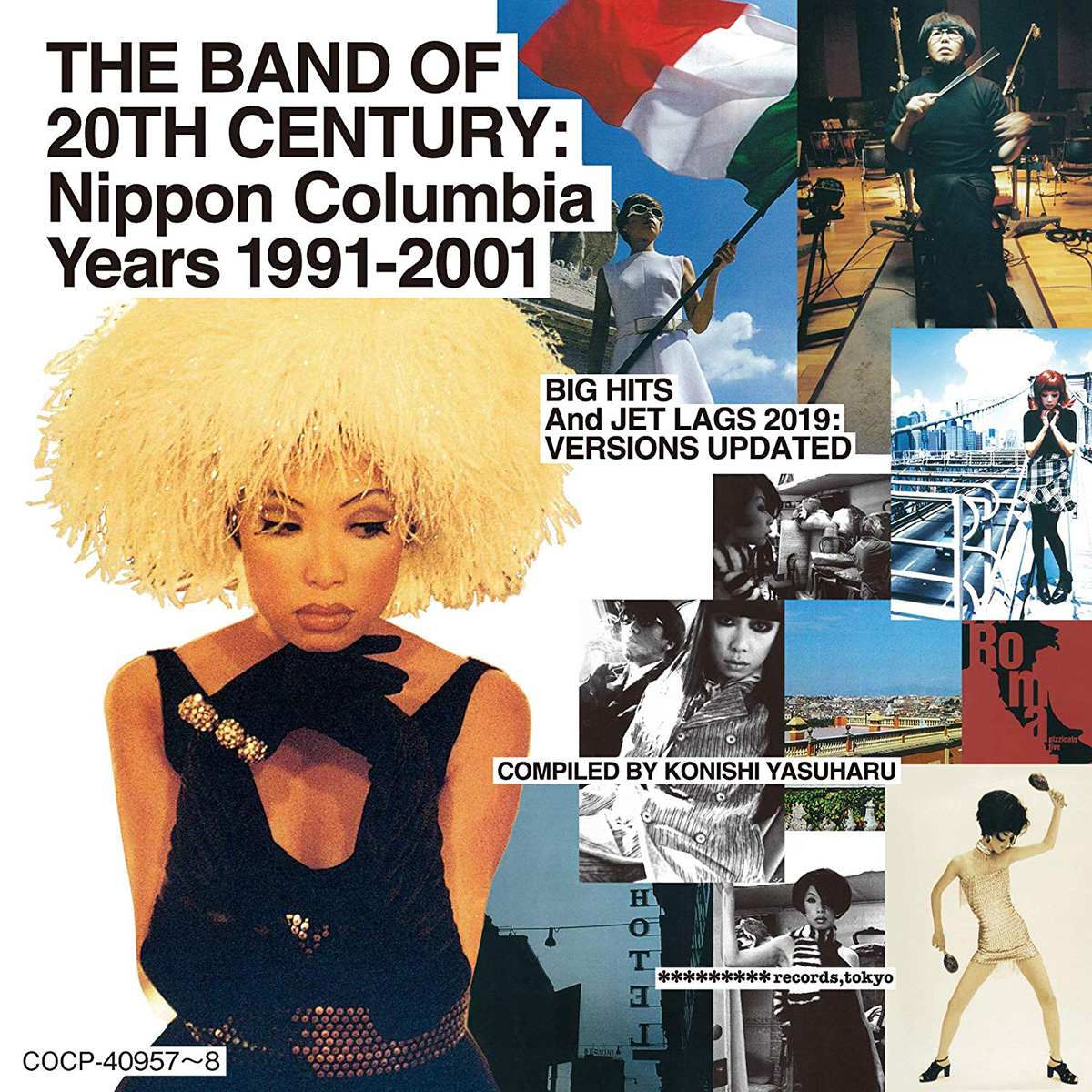

タイトル「THE BAND OF 20TH CENTURY:Nippon Columbia Years 1991-2001」のとおり、ピチカートがコロムビアレコードに移籍してからの楽曲で構成されたいわばベスト盤的内容。

野宮真貴と小西康陽、おそらくパブリックイメージとしてピチカートといえばこのメンバーの顔が浮かぶと思いますが、長いピチカートの歴史の中でもまさにその時期の作品を集めた楽曲集です。

当時はそれほど熱心には聴いていなかった私でさえもこの「新作」は耳に覚えのある曲ばかり。

さらにそれほど熱心ではなかったリスナーの私にもわかるくらい、リミックス(リエディット)がなされています(いや、それ、十分熱心か)。

つまり2019年のピチカートファイブのサウンドというわけなのです。

さてこの新作がとても楽しく響いたので、あらためて過去に遡ってピチカートの作品を聴きなおしてみました。

そして「いやぁー、こんなに楽しかったんだなぁ、ピチカートって」とあらためてワクワクする一方で、その「楽しさ」は新作で聞かれる「楽しさ」とは少々種別が異なるということに気が付くのです。

このふたつの「楽しさ」の違いはなんなのか。

ピチカートファイブの時代

過去の作品(以下オリジナル版)で聞こえてくる「楽しさ」は、「時代」です。

「あの頃」と言い換えてもいいかもしれません。

オリジナル版を聴いていた時、その時代の(さして個人的ではないにしろ)風景や、匂いや、つまり雰囲気やフィーリングがそこかしこからあふれてくる。

メロディや歌詞やサウンド、ジャケット、歌声そのほかすべてにそれが横溢しているのです。

無意識かそれとも自覚的にか、それを作品の中におさめたピチカート、今更ながら素晴らしいです。

そしてそのフィーリングは確かに「楽しい」という言葉に収斂されるものですが、一方で私はこれに多少ならずとも驚きを覚えるのです。

90年代ってそんなに楽しかったっけ・・・と。

思えば1991年こそがバブル崩壊の年。

それから30年も経とうとしているのに今だに下り坂を転がり続けるこの国、この社会。

コロムビア時代のピチカートはその始めの10年に存在していたわけです。

しかしオリジナル版作品群から聞こえてくる情景は「楽しさ」とそれに対しての郷愁で、同時に「史実」とのギャップに驚かされるのです。

2019年のピチカートファイブ

対して、2019年にリリースされたこの新作、先ほども触れたようにリエディットされています。

音の質感も硬質というか、今時というか、音がパンパンに詰まっている感じ。

同じ曲でも、オリジナル版から聞こえてくるサウンドとは印象が異なります。

このフィーリングが、小西康陽が捉えている「現代」という事なのでしょうか。

私にはオリジナル版で聞けた、絶妙なさじ加減でつけられた陰影、奥行きのあるサウンドの方に美しさを感じます。

この二つの異なるサウンド、すなわちそれは「あの頃」と「今」の間に横たわる、あまりにも大きくなってしまった差異の象徴なのではないでしょうか。